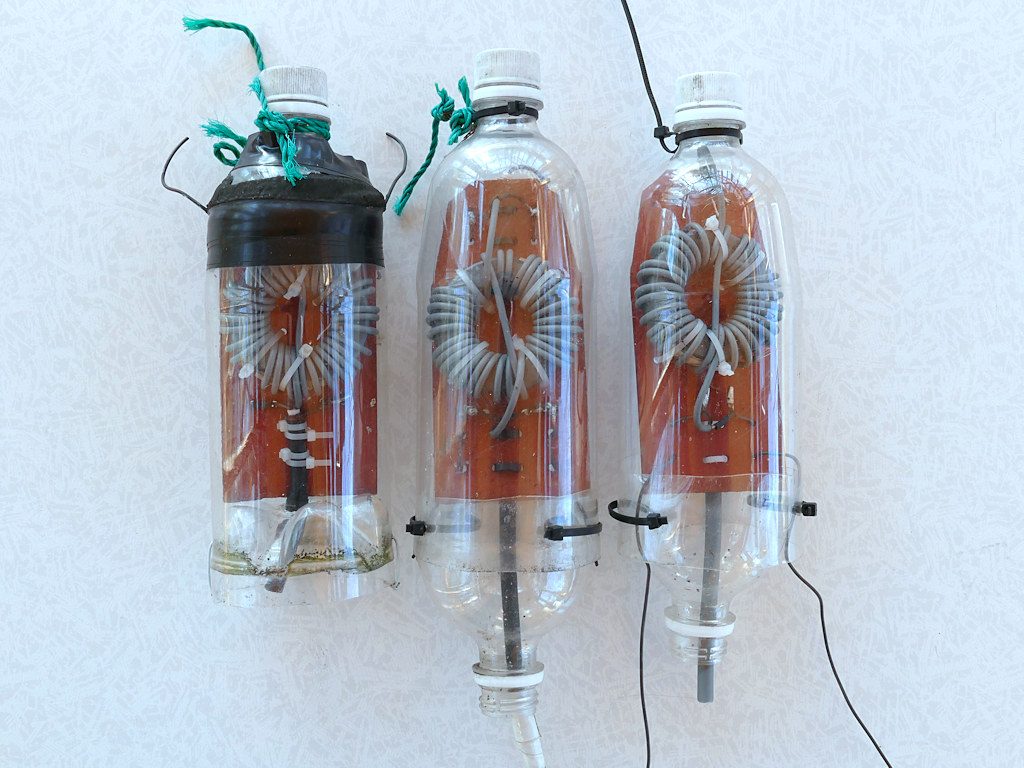

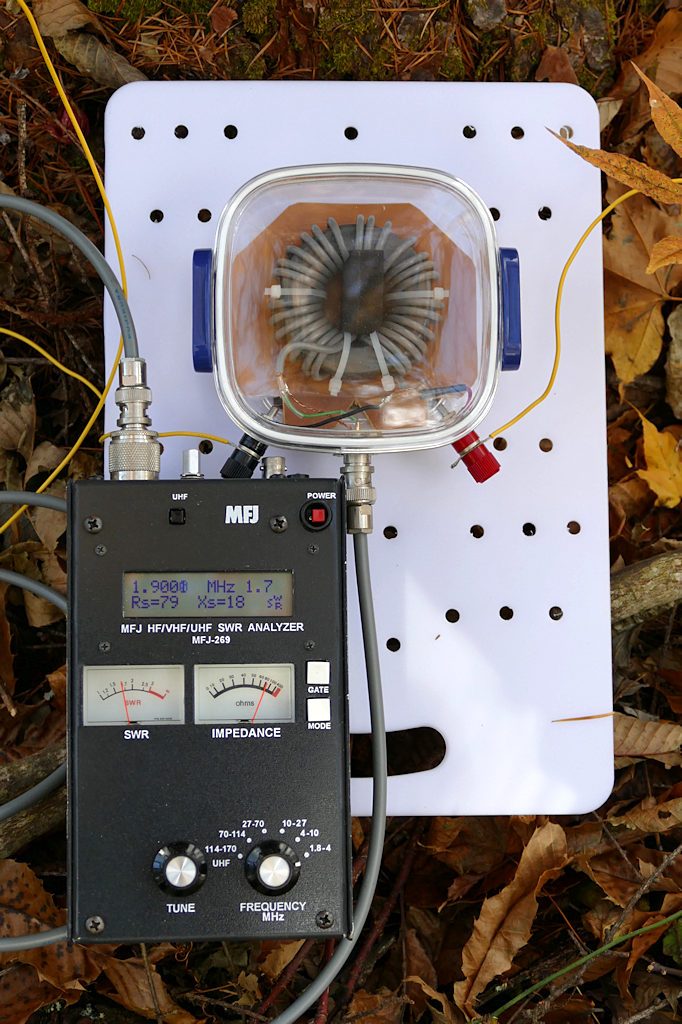

3.5MHzと7MHzのダイポールアンテナを降ろして、アンテナ線の接続部を調べた。アンテナ線は2mmのアルミ線、バラン経由で同軸につなぐところは1.6mmの銅線である(ペットボトルバランケースの作り方はこちら)。

アルミ線と銅線の接続はミラクルハンダを使って接合していた。その部分をほどいたところ、4年半の使用で下の写真のようになっていた。ミラクルハンダがやせて残り少なくなっているのに加えて、アルミとの接合部が腐食している。そのためラジオペンチで簡単にほどくことができた。かろうじて、銅線の一部が銅の地金色なので、そこだけがくっ付いていたと思われる(銅線の左端はペンチでつまんだために銅の地金が出た部分。銅線の途中に地金色の部分がある)。

ミラクルハンダは販売終了になったようだし、より確実な接合をするためにろう付けを採用することにした。選んだのは定番のアルミソルダーRZ-103(新富士)とアルミフラックスRZ-203K(新富士)である(下図)。

さっそく試したが、ぜんぜんダメ。アルミ線と銅線をよじってフラックスを塗り、ガスバーナーであぶりつつアルミソルダーを当てると、銅には付くがアルミには付かない。玉になったアルミソルダーが、よそに逃げてしまう。強く加熱するとアルミ線が溶けて切れてしまう。ネットで検索して出てくる苦労話どおりの散々な結果である。

試行錯誤したところ、うまくいく方法を発見した。アンテナで使う際にアルミ線と銅線をろう付けするという目的なら、次の手順がうまくいく。

①アルミ線にアルミソルダーでメッキする・・・最初にアルミ線の表面をろう付けする。ハンダ付けする際にハンダメッキするのと同じように、アルミ線の表面をアルミソルダーで覆うのである。厚めにアルミソルダーを付けておく方が、後作業がやりやすい。ガスバーナーを使ってアルミソルダーの手順通りに作業すれば、「アルミろうメッキ」はわりと簡単だった。

②アルミ線と銅線をハンダ付けする・・・ここからは、いつも使っているハンダとハンダごてで作業する。アルミろうメッキした部分は普通のハンダが乗るのである。したがって、アルミろうメッキの下処理をしたアルミ線と銅線をよじってからハンダ付けすればよい。なるべく短時間でハンダ付けする。長い時間ハンダごてを当てると、アルミソルダー部分まで融け出す(融点は一般的なハンダは232℃、アルミソルダーは380℃)。

下図は、このやり方でアルミ線と銅線を接合したテストピース。しっかり付いているように見える。

下図は、ペンチで引きはがしたところ。ハンダがむしり取られるように分離した。アルミソルダーはアルミ線と強く固着しており、はがれることはなかった。銅線にハンダが残っていることから、こちらもしっかり付いている。

2019/12/20 追記

このやり方では、ハンダ付けのやり直しができないことが判明した。再加熱すると、ハンダとアルミソルダーがまとめて融けて、アルミの地肌がむき出しになってしまう。そうなると、最初に戻ってアルミろうメッキからやり直さないといけない。

このやり方がうまくいっている状態では、①アルミ線・②アルミソルダー・③アルミソルダーとハンダの合金・④ハンダ・⑤銅線という順番で層になって接合されているのだろう。そこにハンダごてを当てると②~④がまとめて融けてしまうのだと思われる(初回のハンダ付けで薄くなった②が融けてしまう)。

アルミソルダーだけでアルミ線と銅線をろう付けする方法も試行錯誤して成功した(やり方はこちら)。